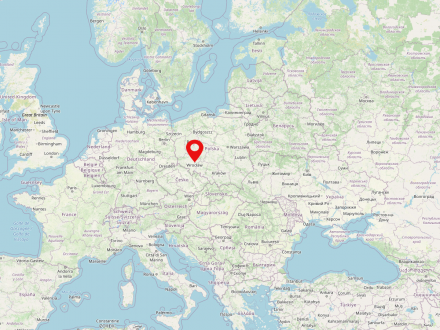

Wrocław (dt. Breslau) ist eine der größten Städte in Polen (Bevölkerungszahl 2022: 674.079). Sie liegt in der Woiwodschaft Niederschlesien im Südwesten des Landes.

Zunächst unter böhmischer, piastischer und zeitweise ungarischer Herrschaft übernahmen 1526 die Habsburger die schlesischen Erblande und damit auch Breslau. Einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte der Stadt stellte die Besetzung Breslaus durch die preußischen Truppen 1741 und die anschließende Einverleibung eines Großteil Schlesiens in das Königreich Preußen dar.

Die rapide Bevölkerungszunahme und Industrialisierung führte zur sprunghaften Urbanisierung der Vorstädte und ihrer Eingemeindung, was mit der Schleifung der Stadtmauer Anfang des 19. Jahrhunderts einherging. Bereits 1840 wuchs Breslau mit 100.000 Einwohnern zur Großstadt heran. Am Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich das häufig noch mittelalterlich geprägte Stadtbild hin zur Großstadt wilhelminischer Prägung. Höhepunkt der Stadtentwicklung noch vor dem Ersten Weltkrieg war die Anlage des Ausstellungsparks als neuer Mittelpunkt der gewerblichen Zukunft Breslaus mit der Jahrhunderthalle von 1913, die seit 2006 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

In den 1920er und 30er Jahren erfolgte die Eingemeindung von 36 Ortschaften und der Bau von Wohnsiedlungen am Stadtrand. Um der großen Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg zu begegnen, wurden auch Wohngenossenschaften mit Siedlungsbau beauftragt.

Noch 1944 zur Festung erklärt, wurde Breslau während der folgenden Kampfhandlungen in der ersten Hälfte 1945 nahezu vollständig zerstört. Der Wiederaufbau der nun Polnisch gewordenen Stadt dauerte bis in die 1960er Jahre.

Von der etwa 20.000 Personen zählender jüdischen Bevölkerung fanden sich nach dem Zweiten Weltkrieg nur 160 Personen in der Stadt wieder. 1945–1947 wurde die nach dem Kriegsende verbliebene bzw. zurückgekehrte - deutsche - Bevölkerung der Stadt zur Auswanderung größtenteils gezwungen, an ihre Stelle wurden Menschen aus dem Gebiet des polnischen Vorkriegsstaats angesiedelt, darunter aus den an die Sowjetunion verlorenen Gebiete.

Nach dem politischen Umbruch von 1989 erhob sich die Stadt zu neuer, beeindruckender Blüte. Der Transformationsprozess und seine raumwirksamen Folgen sorgten für einen rasanten Aufschwung Breslaus, unterstützt durch den Beitritt Polens zur Europäischen Union im Jahr 2004. Heute ist Breslau eine der am besten prosperierenden Städte Polens.

- auf der Grundlage der Tagebücher von Willy Cohn und Walter Tausk;

- am Beispiel jüdischer Wohnheim-Stiftungen und ihrer ‚Arisierung‘ sowie der Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner;

- die durch Zwangseinweisungen in die Breslauer ‚Judenhäuser‘ entstanden, in denen Juden an der Schwelle zur Deportation leben mussten;

- denen der Landesverband Niederschlesien des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Breslau durch seinen Einsatz für die Behauptung der Juden gegen eine umfassende Entwürdigung durch den Nationalsozialismus entgegentrat.

- am Beispiel der Geschichte des Jüdisch-Theologischen Seminars Fraenckel‘scher Stiftung von 1854 bis in die Nazizeit;

- durch die Analyse der Geschichte der Lücke, die durch die Zerstörung der Neuen Synagoge Am Anger in der Pogromnacht 1938 entstand, die als Symbol für die Auslöschung der Breslauer Juden betrachtet wird;

- am Beispiel der von wechselnden stadtpolitischen Konzepten geprägten Geschichte des jüdischen Friedhofs an der Claassenstraße/ul. Gwarna;

- am Beispiel der mehrfachen sozialen, rechtlichen und erinnerungskulturellen Transformationen des Neuen und des Alten Jüdischen Friedhofs.

- des Medienortes Rundfunk (Schlesische Funkstunde);

- des Spannungsverhältnisses zwischen Jüdischer Gemeinde und jüdischen Architekten;

- der schlesischen jüdischen Kunstvereinigungen, der Museums- und der Kunstsammlungen.

- „unsichtbare Orte“ wie jüdische Kranken- und Pflegeeinrichtungen;

- Jüdische Zwangsarbeiterlager in Breslau (‚Ausrottung durch Arbeit‘);

- Sammelstellen und Bahnhöfe als lokale „Holocaust landscapes“;

- das Verschwinden der Breslauer Juden und ihrer Orte von zeitgenössischen Karten.

- in Reisereportagen jüdischer Journalisten und Zeugnissen von Shoah-Überlebenden 1946–1949;

- im öffentlichen Raum am Beispiel der Ausstellung der Wiedergewonnenen Gebiete 1948 und der Ausstellung von geretteten Werken jüdischer Künstler;

- durch die Analyse von Breslauer Orten und Erinnerungen in narrativen Interviews mit überlebenden Breslauer Juden in Israel („Israelkorpus“);

- am Beispiel der Bestände der Arolsen Archives zum Thema der Erforschung der Geschichte der Breslauer Juden, ihrer Verfolgung und Vernichtung sowie ihres Überlebens.